ARTE

Por Héctor Ramírez

Este 2024 ZONAMACO México Arte Contemporáneo cumple veinte años como la Feria de Arte Contemporáneo más importante de Latinoamérica. Aquí valdría la pena recordar que tuvo sus orígenes en Monterrey con el nombre de Muestra y posteriormente —en el año de 2004— se mudó a la Ciudad de México, donde el evento tomó el nombre de MACO (México Arte Contemporáneo); en algún momento se llamó FEMACO y también tuvo varias sedes entre las que recuerdo significativamente, por lo innovador que era, un edificio en obra negra en Paseo de las Palmas. Desde hace varios años ZONAMACO se realiza anualmente cada febrero en el Centro Banamex y recibe miles de visitantes de todas las nacionalidades.

Este año ZONAMACO México Arte Contemporáneo consta de cuatro secciones: en la llamada Sección General —la más amplia de la Feria— presenta galerías líderes a nivel internacional con obra de artistas contemporáneos representativos en la escena Global; ZONAMACO Sur con artistas, proyectos y galerías de lo que ellos llaman Sur Global y que este año además de lo geográfico se abordan ideas como generosidad y cuidado; ZONAMACO Arte Moderno, una sección que desde hace una década exhibe piezas históricas de artistas internacionales de la primera mitad del siglo XX; y ZONAMACO Ejes que le da la bienvenida a galerías más jóvenes, espacios alternativos y a iniciativas que abarquen de uno a tres artistas.

Y es precisamente a ZONAMACO Ejes a la que me quiero referir, pues en ella participará Galería Ana Tejeda un espacio que, desde el año pasado, viene realizando un trabajo muy interesante y que es manejado por una joven artista que le da nombre al recinto. Ana Tejeda, además de producir su propia obra artística, se encargó de proyectar la restauración de un inmueble que data de principios del siglo XX con resultados espectaculares, ya que creó un espacio ideal para la exhibición de obras de arte lo mismo bidimensionales que tridimensionales, como lo han dejado claro las diferentes exposiciones que ahí se han realizado.

En este breve pero sustancioso trayecto de Galería Ana Tejeda, Ana se ha hecho acompañar de la talentosa curadora Mirna Calzada quien, sin duda, se ha encargado de dar un sello distintivo a cada una de las muestras que han presentado, ya que tanto la selección de obra como de artistas y los temas curatoriales han resultado memorables.

Según la convocatoria de ZONAMACO Ejes para 2024, en esta sección se proponen “exponer las múltiples y fascinantes formas a través de las cuales los artistas ponen de manifiesto la importancia del cuidado, el amor, el ocio, la intimidad, la sexualidad y el juego para inspirar nuevas formas de vida colectiva buscando garantizar el placer para todos”. Atendiendo precisamente a este llamado con inteligencia, talento y sensibilidad la curadora Mirna Calzada selecciona para la feria tres de sus más destacados artistas: Marina Vargas, Lorena Wolffer y Jorge Ismael Rodríguez.

Marina Vargas (España, 1980) es una artista que trabaja la escultura, la fotografía, el dibujo y la pintura. Desde muy joven su lenguaje artístico cuestionó herencias culturales y religiosas, mediante una actitud revisionista del canon clásico. Su trabajo muchas veces tiene una tremenda carga dramática, y ha transitado por temas como el feminismo, la violencia, la religión, la sexualidad, el Tarot, hasta llegar a su producción de los últimos años vinculada a un diagnóstico de cáncer de mama y de cómo esta enfermedad puede tener repercusiones sociales, políticas y estéticas. Marina Vargas con profundas reflexiones en su obra se resiste a la pérdida de identidad, haciéndole frente a un sistema que se empeña en imponer paradigmas respecto al acto heróico de resiliencia, al mismo tiempo que invisibiliza los cuerpos enfermos, por lo que en su obra ella parte de su propio cuerpo como vehículo para tratar de alcanzar un proceso de sanación.

Lorena Wolffer (México, 1971) por su parte, se define así misma como artista y activista cultural. Tiene una peculiar forma de trabajo ya que es resultado de la intersección entre la creación artística, el activismo social y los feminismos donde sus propuestas son en realidad procesos corales. El trabajo de Wolffer no es ni anecdótico, ni autobiográfico y sus reflexiones resultan en intervenciones culturales participativas en las que da la palabra a las historias en primera persona de quienes participan en ellas y se expresan a través de testimonios, objetos o imágenes.Trabaja fundamentalmente en el campo de los derechos de las mujeres y su objetivo en muchas ocasiones es la reparación y la sanación por lo que las piezas que ha generado desde hace un par de décadas resultan realmente impactantes.

Jorge Ismael Rodríguez (México, 1960) tiene varias décadas con una intensa labor en diferentes áreas del arte, recibiendo reconocimientos como el de “Artista del año” por el Proyecto Cultural Sur-Vancouver en Canadá, el Primer Premio en la II Muestra Internacional de Arte Ultra-actual en Brasilia (Brasil) y es el único artista mexicano que ha sido comisionado dos veces para participar en la Echigo-Tsumari Art Triennale de Niigata (Japón), distinción que muy pocos artistas han recibido a nivel mundial. Ha realizado Performances, ha hecho fotografía y —desde el inicio de su carrera— ha tenido un importante desarrollo como escultor, empleando desde hace veinte años la obsidiana. Rodríguez tiene una conexión especial con ese ancestral material que es tan importante en la cosmogonía de los aztecas y que le ha permitido llevar a diferentes partes del mundo piezas de una extraordinaria manufactura en las que siempre existe una gran sensualidad y una poderosa espiritualidad. Ha sabido, por un lado, desarrollar un discurso que abre los canales necesarios para que el espectador entre en diálogo con su obra y, por el otro ha desarrollado una investigación para buscar el movimiento en la obsidiana para que además de las formas, reflejos y texturas, ésta tenga en sus obras un balance y un equilibrio prácticamente perfectos.

Sin lugar a dudas Galería Ana Tejeda estará presente en esta edición de ZONAMACO con una terna de propuestas artísticas que generarán el interés y el asombro entre el público y los coleccionistas que, como cada año, asisten a este importante evento en la búsqueda de nuevos y valiosos horizontes creativos.

LETRAS

En lo hondo no hay raíces

hay lo arrancado

Hugo Mujica

Desde que Jorge Federico ha muerto todo se ha derrumbado, y pasados varios días, no logro sobreponerme a esta opresión que me ahoga.

Como perdido en una selva oscura y solitaria, busco en vano superar la invencible tristeza. Antes —¿cuándo antes?: antes de que este desastre ocurriera—, en momentos de depresión, pasaba horas en mi estudio de pintura, trabajando en algún cuadro hasta que la desolación se iba. Pero ahora el tiempo se ha detenido. La angustia permanece y me siento abandonado en el inconmensurable desierto de estas cuatro paredes.

Embriagado de dolor, entre las ruinas de mi mente, resuenan lejanos unos versos de Vallejo:

Hay golpes en la vida tan duros,

golpes como del odio de Dios.

*

La tarde desaparece imperceptiblemente y me veo rodeado por la oscuridad que acaba por agravar las dudas, los desalientos, el descreimiento en un Dios que justifique tanto dolor. Los tonos de la tarde me invaden con extrañas presencias que antes no percibía. Ya los cantos de los pájaros son otros, o ninguno. Una luz crepuscular se derrama sobre cada objeto, como si los elevara a una realidad nueva, ahora transfigurada por el sufrimiento.

Una suave lluvia de otoño cae sobre el jardín, y también sobre pájaros y árboles que, ¿quién podrá saberlo?, quizá meditan igual que nosotros.

Cuántas parejas, en las calles de este laberíntico Buenos Aires, se acurrucarán protegiéndose del frío, en esos gestos de un amor inexpresable e imposible.

Desde la ventana de mi estudio miro hacia el jardín. Los jazmines del Cabo, la rosa china, la magnolia y las demás plantas y las flores recuerdan a Jorgito. Y entonces la belleza vuelve a ensombrecerme. Miro, pues, hacia la nada. Observo cosas sin importancia: una goma de borrar, una lapicera, un calendario, mi reloj. Dios mío, ¿qué es esto?

Pasa un boeing con estruendo. ¿Adónde va? ¿Para qué? En mi mesa de trabajo veo una arañita que cruza afanosamente, también hacia su destino. Pero, ¿cuál? Aunque pequeñita, puede tener un destino chiquito, a su escala. La sigo conmovido, hasta que llega al otro borde y desciende por uno de los hilos de su telaraña; con cuanta esperanza la sigo observando mientras desaparece de mi vista aquel ser diminuto que vive sin hacerse tantos planteos, sin esos cuestionamientos que nosotros hacemos para probar ¿qué?

Mi vida parece ir acabando como El túnel, con ventanales y túneles paralelos, donde todo es infinitamente imposible. ¡Qué extraño, qué terrible es que al acercarse la muerte vuelvan estas tristísimas metáforas!

Elvirita me habla de Cristo: Me dejo alentar por su sentido religioso de la vida, y el dolor.

*

Sobre mi escritorio puse una fotografía de Jorge, y ahora lo miro, lo miro con la añoranza de un abrazo que me parte el pecho. Cómo querría volver hacia atrás el tiempo. ¿Cuándo acabará este peso agobiante y absoluto?

El pensamiento se me hunde en el desgarro. ¿Hacia dónde se han vuelto ahora las palabras? Daría todos mis libros —qué pobres, qué ridículos, qué precarios, qué inválidos, qué nada al lado de esta pérdida— y daría mi prestigio, ese prestigio que tanto pongo entre comillas, y los honores y las condecoraciones, por recuperar la cercanía de Jorgito.

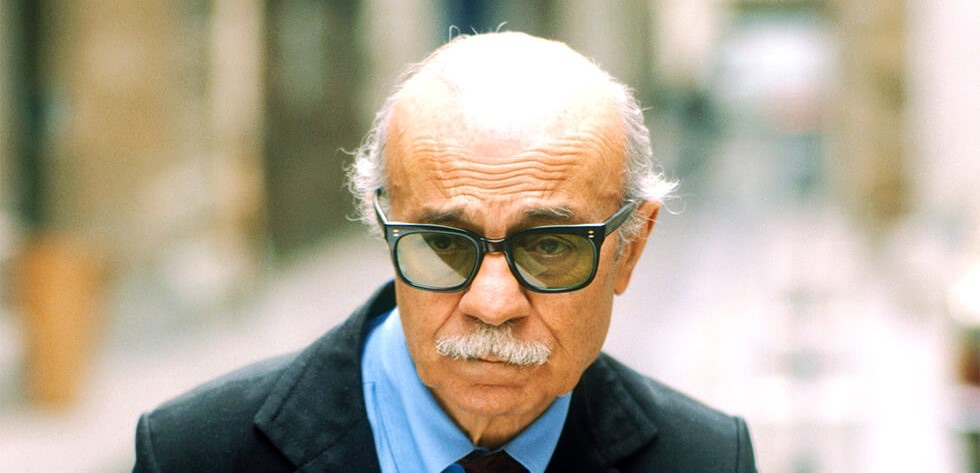

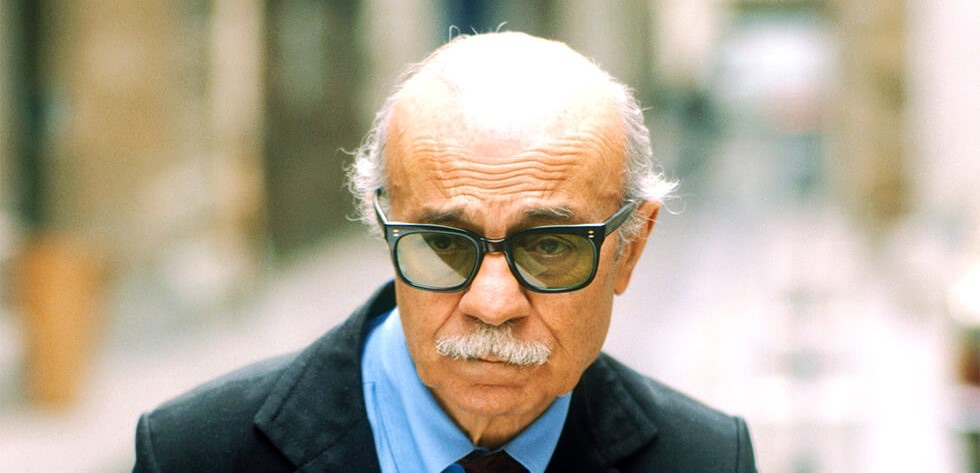

ERNESTO SABATO. Antes del fin. Seix Barral / Memorias, 1999.

Fragmento de:

III El dolor rompe el tiempo

LETRAS

Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de Pest Street. Parecía como si las casas, de color negro rojizo, hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que había frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía ese aspecto negro y vacío de una morada azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado Nueva York.

Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles: así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente, mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor.

La luz nunca era fuerte en Pest Street. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad; sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente con detalle, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente.

Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento; pero no percibí ninguno, y finalmente adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de Pest Street. Esto debió de dejarme los pulmones tan negros como las casas.

Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera, en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón, para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas, y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña, a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos, y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego metió la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al parecer. Unos minutos después, no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer. Llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo. Con un breve graznido de agradecimiento, el cuervo saltó abajo y se puso a hurgar en su comida repugnante.

La mujer, que tenía un pelo negro larguísimo, lo utilizó para limpiar el plato. Luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa. Yo le sonreí a mi vez y agité una toalla. Esto la animó, porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina.

—¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite? —me gritó.

—¿Un poco de qué? —grité yo, preguntándome si me habría engañado el oído.

—De carne en mal estado. Carne en descomposición.

—En este momento, no —contesté, preguntándome si no estaría bromeando.

—¿Y tendría para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente que me la trajera.

A continuación volvió a meterse en el balcón vacío, y desapareció. El cuervo alzó el vuelo.

Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto, el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de la nariz. De cuando en cuando bajaba a la calle a respirar.

Hacia la noche del jueves, noté que la carne estaba cambiando de color; así que, apartando una nube de rencorosas moscardas, la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente.

Cuando bajaba la escalera, observé que la casera parecía evitarme.

Tardé un rato en encontrar el portal de la casa. Resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo, y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hacia años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar; y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. Di unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida. El recibidor, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada.

La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano.

—¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? —murmuro ceremoniosamente; y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellas diminutas.

—Es usted muy amable —prosiguió, tomándome del brazo con su mano reluciente—. No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos.

Subimos; mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviese miedo.

El último tramo de escalones daba a un “boudoir” decorado con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales.

—Tenemos visita muy pocas veces —sonrió la mujer—. Así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones.

Dio un silbido bajo, suave y, paralizada, vi salir cautamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros, con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella.

—¡Vengan, bonitos! ¡Vengan, bonitos! —canturreó, metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida.

Con una profunda repugnancia, me aparté a un rincón; y la vi arrojar la carroña a los conejos, que se pelearon como lobos por la carne.

—Una acaba encariñándose con ellos —prosiguió la mujer —. ¡Cada uno tiene sus pequeñas costumbres! Le sorprendería lo individualistas que son los conejos.

Los susodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío.

—Por supuesto, nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo, los sábados por la noche.

Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención; entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación. Al llegarle a la cara la luz de la antorcha, vi que tenía la tez igual de brillante que ella; como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso, y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne.

La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes.

—Ése es mi marido. Los chicos solían llamarlo Lázaro…

Al sonido de este nombre, familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras; y vi que tenía una venda en los ojos.

—¿Ethel? —preguntó con voz bastante débil—. No quiero que entren visitas aquí. Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido.

—Vamos, Laz; no empecemos —su voz era quejumbrosa—. No puedes escatimar un poquitín de compañía. Hace veinte años y pico que no veía una cara nueva. Además ha traído carne para los conejos.

La mujer se volvió y me hizo seña de que fuera a su lado.

—Quiere quedarse entre nosotros; ¿a que si? —de repente me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros.

—Creo que me voy a marchar; es hora de cenar.

El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció.

La mujer acercó tanto su cara a la mía que creí que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme.

—¿No quiere quedarse, y ser como nosotros? En siete años su piel se volverá como las estrellas; siete años tan sólo, y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia: ¡la lepra!

Eché a correr a trompicones, ahogada de horror; una curiosidad malsana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa, y vi que la mujer, en la balaustrada, alzaba una mano a modo de saludo. Y al agitarla, se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces.

LEONORA CARRINGTON. El séptimo caballo y otros cuentos. México, Siglo XXI Editores, 1992.

Comentarios recientes