FOTO

Por Héctor Ramírez

La alquimia nació en el s.I en el oriente helenístico como una doctrina cerrada y oculta que utilizaba un lenguaje hermético, sólo comprensible pata iniciados. Las fotografías que se presentan en Julio Galindo. Alquimista de la imagen, tienen es espíritu, pues además de estar ligadas con la transmutación de elementos, están realizadas con un proceso que parecería aspirar a la permanencia eterna.

Las imágenes tienen una construcción onírica, proceden de un territorio en el que los elementos no pierden su esencia,porque los ramos de flores parecen impregnar todo con su aroma aunque sólo deán tallos, los girasoles siguen buscando la luz a pesar de estar marchitos las piedras conservan su estática belleza y el óxido o el brillo le dan otro sentido a su materia. Sin lugar a dudas, en todo esto las texturas encuentran una riqueza poco habitual por la enorme gama de matices que les proporcionan los químicos y el papel de algodón, para así permitirles una inesperada aproximación a otras expresiones artísticas.

Las 48 fotografías que integran esta exposición, son parte de los mundos de imágenes por los que ha navegado Galindo. Fueron concebidas de manera complementaria e imprescindible a sus extendeos estudios de desnudo femenino o de sus andanzas como recolector de recuerdos y personajes en las calles con la cámara en ristre. Aquí los objetos se suceden fuera de toda lógica y están trabajados desde la curiosidad, que es el origen y destino de su composición, si no es así ¿cómo explicarnos que la desarticulación de un cuete de feria nos sorprenda con su perfecta geometría y no con su estallido?; también podemos encontrarnos con pescados en silenciosos diálogos o bien descubrir objetos construidos desde asociaciones que creíamos imposibles.

Es innegable que también hay mucho de esotérico no sólo en la concepción, en las prácticas rituales y en ese carácter adivinatorio que parece estar vinculado a todo proceso fotográfico (en lo general) y al del platino/paladio en particular, como seguramente lo podrán constatar todos aquellos que han encontrado en Julio Galindo al alquimista, al gran maestro que ha compartido los secretos de esta técnica que tuvo su origen en el s.XIX y que en la actualidad tiene una enigmática atracción que nos maravillas y sorprende.

Texto publicado como texto de sala y en el cuadernillo coleccionable editado por el Museo de la Ciudad de México con motivo de la exposición JULIO GALINDO. ALQUIMISTA DE LA IMAGEN (octubre 2019-enero 2020)

FOTO

Por Armando López Muñoz *

Las obras que conforman esta exposición fueron producidas en la década de los 90, periodo que hoy, sin lugar a dudas, podríamos llamar “la década del ocaso de la fotografía análoga”. Justo en esos años, la fotografía análoga perdía vida comercial e industrial, amenazada por el advenimiento de la fotografía digital, primero en forma del novedoso software Photoshop y después con la popularización de cámaras Point and Shoot, como la CyberShot de Sony o modelos similares de otros gigantes de la industria fotográfica como Canon, Nikon y Olympus.

Es así que la fotografía análoga y las técnicas consideradas antiguas o alternativas, al mismo tiempo que empiezan a morir, adquieren un aura casi pancrónica, o por lo menos atemporal: imágenes que no pertenecen a ningún tiempo, que no se pueden fechar con facilidad y que paradójicamente parecerían por lo mismo, renunciar al intento de capturar instantes decisivos o mostrarnos aquellos átomos de tiempo que con tanto trabajo habían logrado Muybridge y Marey en el s. XIX.

De la mano de la ironía postmoderna, surge un deseo por idealizar el pasado, por rescatar de los áticos (Baudillard dirá “los basureros”) de la cultura lo más curioso y llamativo de la creación humana. Surge el deseo de echar una última mirada al pasado, antes de desechar todo lo viejo para entrar impolutos o por lo menos más ligeros al s. XXI.

La fotografía no es la excepción y encontramos en varias de esas imágenes —las últimas imágenes análogas alguna vez descritas como espejos con memoria (específicamente a propósito de los daguerrotipos)— una mirada al pasado que nos recuerda la forma en la que se miraba durante el s. XX: los temas del pasado, las técnicas del pasado y a fin de cuentas la materialidad del pasado. De esta forma, la fotografía con su función todavía nostálgica y su vocación de archivo a consultar y de memoria voluntaria, se convierte en un obstinado equipaje de la memoria visual ante un futuro fotográfico sin soporte y cada vez más inmaterial.

Es en ese último acto del s. XX y de la fotografía análoga —que recordamos por el desmantelamiento de los meta-relatos, la seducción kitsh, la ironía escéptica, el pastiche como única posibilidad cultural y el remake y el cover como estrategias creativas y de producción— donde las fotografías de Julio Galindo se convierten en un espejo retrovisor o en una especie de lente empañado que con gran nitidez devela el mito fotográfico, devolviéndonos como posibilidad estética la alquimia y la máquina para retratar altares primitivos fuera del tiempo.

* Doctor en Filosofía y Teórico de la imagen

Texto publicado en el cuadernillo coleccionable editado por el Museo de la Ciudad de México con motivo de la exposición JULIO GALINDO. ALQUIMISTA DE LA IMAGEN (octubre 2019-enero 2020)

ARTE

Por Ricardo Macías Cardoso

«Un enemigo es una fuerza que nos llena de significado», escribió con agudeza el filósofo escocés David Hume – una frase que es siempre contemporánea. Un enemigo puede recoger la maleable arcilla que da forma a una vida humana, e imbuirla de un odio capaz de devorar el globo. Un enemigo es siempre un peligro latente, y obnubila y corroe el pensamiento con el sueño de su sometimiento o su destrucción. Un enemigo es un infausto generador de discurso, capaz de volver a la guerra y el horror la ley y el resorte de todas nuestras acciones.

Este dictum se revela desoladoramente pertinente para comprender la turbulenta situación política y cultural de la Ucrania contemporánea. Abrumada por la Rusia de Vladimir Putin, quien aún sueña con ese coloso que establece sus fronteras donde le viene bien y cuando le da la gana, por los distintos grupos étnicos que reivindican con la fuerza de las armas su identidad nacional, por las ruines ambiciones individuales que se aprovechan de la ignorancia y el fervor de las masas, y por la incesante manipulación mediática que encuentra en esta guerra intestina un territorio fecundísimo para servir a sus intereses, es innegable que el conflicto armado en Ucrania se nutre de esta obsesión por el enemigo, enemigo que es creado artificialmente y que otrora era vecino, amigo, o incluso hermano.

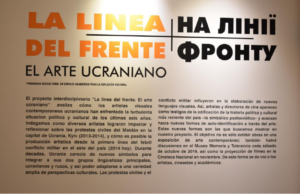

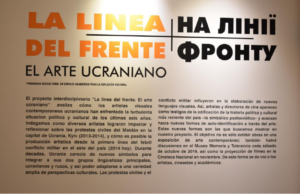

«La línea del frente. El arte ucraniano 2013 – 2019», una pequeña pero elegante e inteligente exhibición en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, retrata con sagacidad los aristas de esta tensión. Valiéndose de documentales, instalaciones, fotografías, y otros medios plásticos y escritos, los artistas aquí reunidos consignan en sus obras el complejo andamiaje que fragua la memoria histórica ucraniana, los vectores que configuran la topografía de la guerra, la estela de aflicción que trae consigo el combate, y las múltiples formas de resistencia que se gestan desde el frente de batalla.

La instalación “Los así llamados” de Lada Nakonechna sintetiza con ejemplar crudeza los alcances de la manipulación mediática. En el suelo encontramos apiladas piedras grabadas con los epítetos que comúnmente se emplean para ‘etiquetar’ al bando contrario: «separatistas», «rebeldes», «patriotas», etcétera. Tales vocablos, aparentemente frívolos e inermes, en realidad apelan a un sentimiento colectivo cargado de ideología. Valerse de estos términos para definir al enemigo es una forma de enclaustrarlo conceptualmente, estatificar acremente lo que él representa, perseverar los prejuicios e incendiar los resentimientos. La violencia discursiva, lo sabemos, ha sido la columna vertebral de innumerables guerras civiles y conflictos étnicos. Pocas cosas, si las hay, son capaces de calar tan hondo como el lenguaje en el alma y en las acciones de los seres humanos.

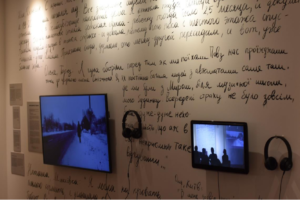

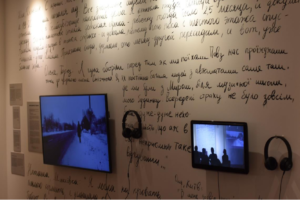

Los „cuentos de hadas que se cuentan durante la guerra‟, para utilizar la sugerente terminología empleada por Piotr Armianovski en el breve documental Yo y Mariupol, son incorregiblemente utópicos y encrespados. Anuncian con bombo y platillo cómo la victoria acarreará la concreción de los sueños, y extasían con el heraldo de volverse „héroes‟ o „mártires‟. Empero, la cinematografía de Armianovski va más allá de la condena de esta falsa glorificación, y se esfuerza por retratar el día a día de las personas en medio del conflicto. Su praxis no apuesta por la ficción narrativa, en la que el absoluto e ininterrumpido control del director dicta todas las acciones, sino que aboga con sinceridad por transmitir sin cortapisas los pensamientos de las personas de carne y hueso que sufren en medio del combate. En particular, Armianovski tiene su punto de fuga en la interiorización dolorosa, donde se cuentan las sombras y se descubren las heridas que no son perceptibles en la piel. Este mantra de zozobra rezuma también de manera aún más fulgurante en otras obras en exhibición, como “El arco de hierro” de Kristina Norman, o en los materiales que integran la sección “Historias”, que desde múltiples voces narran en primera persona la insondable angustia de repentinamente tener que abandonarlo todo e huir sin rumbo a causa de la guerra.

Svitlana Biedarieva (quien funge también como una de las curadoras de la exhibición) es otra de las artistas cuyo plano espiritual aborda la creación de monstruos ideológicos. En “Morfología de la guerra” (gráfica digital en gran formato) rifles automáticos, garrotes, cabezas de animales y siluetas antropomórficas reminiscentes de bestiarios ilustrados se imbrican en una extraña comunión. Encrespados, inmersos en la tensión provocada por el incesante acecho del otro, un pathos perturbador y violento pulsa entre estos seres. Su mirada es amenazante, sus cuerpos están siempre en guardia, su actitud es desafiante y esconde cualquier rasgo de vulnerabilidad. De la misma forma que acontece entre bandos enemigos en medio de la guerra, pareciera que entre ellos el ansia de combate es una sensación febril, seduciéndoles con su elixir, royendo ad nauseam su ser hasta concretar su exterminio. Eliminando las galas de lo espectacular, sin necesidad de la sangre o lo grotesco, “Morfología de la guerra” es entonces una inducción a reflexionar en torno a esta manía bélica, dieta de horrores que no cambia con los siglos. Contiene mucho más de lo que muestra.

“Victorias de los derrotados” de Yevgenia Belorusets es, para mí, la más mordiente de todas las obras que integran la exhibición. Ocho retratos fotográficos se extienden sobre un muro blanco, acompañados en un segundo plano por un ominoso texto que con gran finura artística aborda el desgarramiento y las consecuencias del exilio desde una mirada profundamente etérea y nostálgica. Con gravedad, sin medias tintas ni simulacros de sueños, Belorusets arranca los envoltorios fosilizados de la visión habitual, estableciendo una negociación más cruda y una apuesta más decidida en la configuración de la identidad.

Digámoslo claro: “Victorias de los derrotados” ocurre en un mundo de carne y hueso en el que las poses falsas y el turismo intelectual no existen. Su espiritualidad está en un plano de complicidad con la realidad representada, sus cuerpos son un abrevadero de tinieblas y promesas, sus miradas son de largo alcance y van hasta el fin en la emoción que las inspira. Su belleza desafiante reside, en parte, en la ausencia de retórica, en el modo en que se impone a la atención por medio de una presencia sin filtros, en su evasión estricta de cualquier edulcoración. Este contacto con la mecánica más natural y rústica de las cosas es la potencia más sensible en su estética, ofreciéndonos algo afín a la intensidad de maestros del retrato como Alberto García-Alix o Diane Arbus.

Un gesto agradable y agradecible de la curaduría -a cargo de Svitlana Bieradarieva y Hanna Deikun- es el no haber creado barreras o divisiones artificiales e innecesarias entre las diversas piezas que integran la exhibición. Creo que ello hace justicia a las profundas asonancias conceptuales que hermanan a los artistas aquí reunidos. Mucho más relevante es el hecho que “La línea del frente” no se limita a la exhibición en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, sino que tiene múltiples frentes de combate. Tal es el caso de una serie de mesas redondas organizadas en el Museo Memoria y Tolerancia durante el mes de octubre, en donde participaron académicos y activistas como Jean Meyer, Olesya Khromeychuk, y Diana Berg. En el mismo tenor, del 8 al 17 de noviembre se exhibirán diversos filmes en la Cineteca Nacional, en los que obras como Maidan de Sergei Loznitza capturan la violencia del régimen al inicio de las protestas civiles. Esta interdisciplinariedad constituye, a mi juicio, un acierto notabilísimo de las curadoras, toda vez que buscan crear en el público mexicano una comprensión más honda de la realidad ucraniana, y no circunscribirse a la mirada superficial tan proclive en este tipo de exhibiciones.

En el cénit de la guerra cada trueno pareciera encender la mecha del siguiente. Al fragor de las armas es difícil escuchar las voces de las víctimas, pues se pierden entre el estruendo y la furia. “La línea del frente” nos enseña que, incluso frente al desfile de lo aterrador, incluso frente al abandono, los gritos y la sangre de los dolientes, es posible asir los fuegos de esta realidad infernal, es posible transformarlos en una luz consciente que sirva para alcanzar una paz que se cree antigua y perdida.

La línea del frente. El arte ucraniano 2013 – 2019

Exhibiéndose en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo hasta el 5 de enero

Moneda 13– Centro Histórico (metro Zócalo) – Ciudad de México

5555420484 – www.museodelasculturas.mx – www.facebook.com/lalineadelfrente2019

ARTE

Carlos Mérida nació en Guatemala en 1893. Estuvo en París de 1910 a 1914, y allí se relacionó con Modigliani. Regresó a Guatemala, viajó por Estados Unidos y llegó a México en 1919. Desde entonces se hizo solidario de la aventura que corre la pintura mexicana moderna, cuyos azares y sentimiento ha hecho constantemente suyos, con una devoción irreprochable: entró a la corriente nacionalista, participó en el movimiento mural, experimentó la seducción de las artes populares, cedió a la tentación de encontrar solicitudes tradicionales en las impresiones atmosféricas. No se negó a las más peligrosas equivocaciones del movimiento; pero no fueron una distracción para él, un olvido de sí mismo: de cada una de esas experiencias recogió la conciencia de su personalidad. Desde las más tempranas hasta las más maduras de sus obras, se atraviesa por diferentes climas y paisajes; pero sólo se sigue la historia de una conciencia, fiel a su necesidad, que no ha dejado de apurarse y aclararse en medio de los desiertos y las sombras a donde nos arrastra sin remedio nuestra lealtad al dios que nos subyuga. Si algo hay que reprochar a su pintura, es su excesiva fidelidad, su excesiva aplicación, su excesiva conciencia. Pero entonces habría que desconocer lo que es precisamente la fuente de su virtud.

Leonardo recomendaba a sus discípulos que observaran las manchas de la pared. Es una disciplina peligrosa, pues no llega a determinar si se las contempla como un objeto natural o como una pintura; puede al fin deducirse, de la observación de esas manchas, que la naturaleza pinta. Las obras de Carlos Mérida recuerdan la pared de Leonardo; se piensa a veces que la naturaleza las pintó; se consideran como un arte de la intemperie; se pasa por alto su secreto designio. Las manchas de la pared son los defectos de la eternidad de la pared, la historia de su descomposición y de su ruina. Y se teme conocer las razones que llevan a la pintura de Mérida a un grado tal de dilución; se teme verificar que los ojos se disuelven que el objeto que miran está sólo pasando por un momento de su ruina, porque se teme despertar el estremecimiento ante la muerte que duerme en el fondo de cada espectador.

La acuarela aquí producida (colección de miss Evelyn Mayer, de San Francisco, California), es una “abstracción sobre un tema mixe”. ¿Cómo es posible que se relacionen esa tranquilidad geométrica y esa putrefacción de color? Es significativo que Carlos Mérida haya llegado a cultivar casi exclusivamente la acuarela, en cuya materia las imágenes flotan como las tierras de aluvión sobre los estratos rocosos, que súbitamente manifiestan la solidez de cristal de su razón profunda, rompiendo la superficie del terreno. Las líneas de un solo trazo, las curvas inmóviles, los círculos perfectos, son, en esta acuarela, lo que aparece de la secreta arquitectura de un mundo cuya apariencia se corrompe. No podría del todo asegurarse que hay un sentido místico en obras que se denominan “abstracciones” y cuya serenidad se ve garantizada por una armoniosa medida. Pero en esta acuarela se está explicando, a los ojos que atienden a su carácter radiográfico —permítaseme llamarlo así—, cómo una inteligencia diáfana suele ser la embriaguez que, según Baudelaire, los temperamentos privilegiados encuentran en “los encantos del horror”

Mexicano, núm. 10, Cervecería Cuauhtémoc, S.A., Monterrey, N.L., ¿1935?

Jorge Cuesta. Poesía y crítica. Primera edición en Lecturas Mexicanas: 1991. CONACULTA.

OTROS

Luis Ignacio Sáinz

Los antiguos mexicanos conocían las vides silvestres y hasta donde sabemos no lograron o quisieron domesticar su cultivo, los hijos de Aztlán las designaban con la voz acacholli. Así las cosas no sería sino con la aparición de los teules, los españoles como dioses redivivos, cuando se generalizase su siembra con la emisión de una ordenanza expedida por el propio Hernán Cortés el 20 de marzo de 1524. Esta suerte de decreto establecía que todos los peninsulares beneficiarios de una encomienda deberían plantar mil esquejes de variedades españolas y también de las nativas por cada cien indígenas bajo su resguardo, con el propósito de lograr primero, una hibridación de las variedades y segundo, una presencia significativa en el territorio y el paisaje novohispanos. Proliferaron las uvas en el paisaje cercano al Valle de México, destacando aquellas destinadas a Huejotzingo, ya muy cerca de esa ciudad blanca surgida de la nada llamada Puebla y, tiempo después, por el milagro que supuso levantar las campanas a las altísimas torres de la Catedral, empeño de don Juan de Palafox y Mendoza, dedicada a los ángeles. A esos primeros caldos con aspiraciones de vino, líquidos fermentados y embriagantes con toda la barba, los naturales les llamaron tlapaloctli (vino que pinta) y a las utilidades de las parras propiamente dichas xocomecatl (fruto de la enredadera) de acuerdo con fray Bernardino de Sahagún. Francisco de Urdiñóla, marqués de Aguayo, representaría el patriarca de nuestra vitivinicultura al fundar en 1593 la Hacienda de Santa María de las Parras; pero poco lo duraría el gusto pues como en tantas otras cosas, el impulso al vino y al aceite de olivo de Carlos V terminaría en prohibiciones lapidarias de su hijo Felipe II. En el caso de los jugos de las uvas salutíferas la fecha que consigna el fin del sueño enológico fue tan temprana como 1596. Y apenas nos estamos reponiendo de tan infausto acontecimiento…

Comentarios recientes