LETRAS

De Hatem Abdulwahid Saleh

GRACIAS

Gracias por tu distancia y por tu cercanía

Gracias por tu tortura y por ser querida

Gracias por las nubes de compasión que llegan con una lágrima

Gracias por la edad en que sembré una vela en tu umbral para que se secara,

Veinte años las aguas de mi alma se han escurrido de tu abandono, un año más,

Gorriona de mi alma, los árboles de placer son tu bata, capa y herramienta,

Yo, mis manos, un tesoro que para siempre seguirán siendo una línea en tu manual

Gracias por mi resurrección en el más allá que comienza en tu tierra querida mía

LA PESADILLA

No hay cara para ti

Para preguntarte

Ninguna sombra para mi sombra

Y el mapa de desgracias sobre mis paredes anidándose como arañas

Y el tiempo dos bastones hechos de los peores metales

Y cuando pusieron sus huevos

vi mi día tras las rejas de una ventana infantil

una luna paseándose tullida, paralizada y vestida con los espermas de una plaga

que se gelatiniza en un caballo

llamando

Mi padre cuelga sobre mis hombros los nudos de lamentos funerarios:

—Tu casa ahora es la mía, es lúgubre y sin pasador

Ahora tu tierra es un vaso

Tu agua de regar es salvado ¡ay!

Salte de ti mismo, que he llegado

Y detrás de aquella procesión salvaje dos bastones

que a veces se reducen hasta formar tijeras

a veces una cruz

pero cuando a lo lejos se mueven

forman

un sarcófago

*****

Una pesadilla se pasea arrancando

rosas del despojador de nuestros deseos

Y los violines del campo

de donde comenzaré este ruido

para llenar el hueco entre una margarita y su orilla

El llanto de una alondra sobre las espigas de trigo

Los mármoles que se erigieron allí fueron mentira

Mientras yo miraba la pared

vislumbrando dedos sangrientos vestidos con prendas del vacío

pregunté —¿Qué es eso?

Llegó la respuesta, ponte sobre aviso y voltea la espalda

porque no podemos verte si no tienes la espalda girada

Mis naves perdieron su camino, ahórrame el infierno de preguntarte

Dejé para mañana mi tiempo, mi mañana dejó mi tiempo hasta la nada

Miles de promesas, una para mí, así que déjame las mejores

se acostumbran a cosechar

Precisar para siempre una mano que me deje ser espiga de trigo o tocarme

Como una nube dejar que la hierba en mi palma seca crezca

Aún así tu amor en mi corazón latiendo fluyendo nunca cambió

Mirándote una gota pericardia en ella la cual como cortina sauciendo sobre ella

Llámalo como quieras: ansiedad, perversión, complicarse

Dios ha abierto en mi corazón un paraíso pero tus puertas siguen aprensivas aún

Innecesario buscarte un significado que mataría si fuera descifrado lo que significa

Soy el hijo de ese momento; no me tomes nunca por un astrolabio que cuenta

Mis ojos siguen sedientos, pero allí siguen nubes pesadas atajadas de llover

SÓLO PARA TI

1

Para mi paloma cestos, huevos y plumas del mármol del cementerio.

Oh, espíritus como burbujas perplejas, cuyas piedras de fuego arden,

Mas crecen las fuerzas del estallido,

2

Estiro la mano a los paseantes

“Denme algo blanco” paseantes benevolentes

una caridad con qué cubrir

la mancha de la sensatez

Con la mora madura de la piedad

Mi voz un lobo

Mi carne un adiós

Oh ustedes mercenarios…

3

Oh, mi patria rota con política y colmillos de imanes

¿Cómo fue que Dios se volvió

una espinilla

una bomba

una basura con turbante encima?

¿Cómo fue que Dios se volvió

un policía,

un pervertido homosexual

que limpia el esperma podrido

entre sus piernas

con el mapa del Día de Juicio Final?

Cómo Dios se metamorfoseó en una mina dentro de las cabezas y los

corazones

Sin remordimiento

Sin arrepentimiento…

Oh, Dios se ha muerto entre tus manos Oh mi patria

alimentándose de la carne de su gente

para poder seguir salvo y sano

Tus dos doctrinas han matado a Dios

Tú, país mío, de huesos y desquicios

4

Sé ficción, sé sospechas

Sé locura, sé perdición

Oh estatura hasta su altura

Manantiales de luz se vuelven aguas de placer

Y el polvo de la tierra se convirtió en perlas tan luminosas

bajo tus pasos,

Bosque de hojas de menta

Llovías y jazmines

Oh, me he engañado o he visto la verdad

Así sea que te convertiste en huracán

engendrado por fuego lluvia

no por lodo

Oh, espíritu tan alto como Dios

SON CUATRO

Las paredes del cuarto también son cuatro

Dos niños se durmieron temprano muriéndose de hambre al lado del

gemido de su madre

Su padre navegando más y más allá

para buscarles pan, para dejarlos desmayándose

Clavándole los ojos mientras él azota la puerta

En tu ausencia, no querían quedarse solos

Pero ya que volvió

les consigue el pan

amasado con luto

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS DE TANYA HUNTINGTON.

Hatem Abdulwahid Saleh. Nació en Bagdad, Irak en junio de 1958. Periodista, ensayista, crítico y poeta.

Publicado en el número 27 LÍNEAS DE FUGA, revista trimestral editada por Casa Refugio Citlaltépec, A.C. Mayo de 2009.

OTROS

Por Juan José Díaz Infante

¿Qué significa Pop Up? Es un término tomado de los libros de niños, donde la página se arma y se desarma tridimensionalmente al pasarla, que aparece y desaparece, es efímero, pero solamente existe el tiempo necesario. Es un recurso que nos permite narrar algunos vértices del arte de otra manera. Esta columna es un diario de viaje que pone algunas observaciones del arte a su disposición.

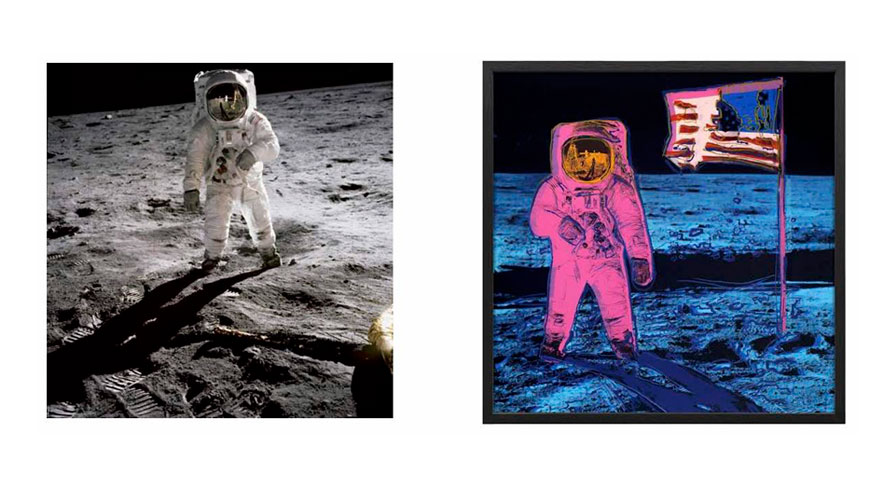

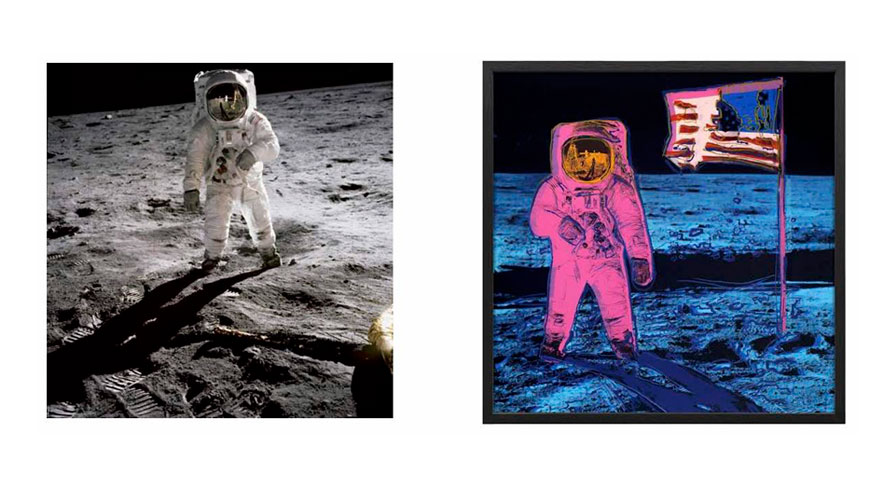

El camino empieza de una manera arbitraria con Warhol y la llegada a la Luna en 1969. Sin ninguna razón, sólo por que sí. En 1969, sin computadoras, solamente con pizarrones y matemáticas llegamos a la Luna. Es un momento de la humanidad que conviene tener de referencia, una manera distinta para tratar de entender el arte del Siglo XX y los tiempos extraños que estamos viviendo en el Siglo XXI.

“¿Por qué debemos ir a la luna?”

John F. Kennedy

Un poco antes de fallecer, Andy Warhol estaba trabajando en un importante portafolio titulado TV, en el que pretendía rastrear la historia de la televisión. Moonwalk, la única imagen que terminó, es un ejemplo de su exploración del tema de la fama, el hombre en la Luna es un hombre famoso. Warhol hizo una composición de varias imágenes fotográficas. Fotografías originales de la NASA, la documentación de la llegada, para recrear un momento televisivo a partir de las fotos fijas, no se puede negar lo importante de esta transmisión histórica a millones de espectadores, en video de baja resolución (8 cuadros por segundo en blanco y negro) . Warhol jugó con todos estos elementos y acabó generando una imagen televisiva inexistente, pero que todos tenemos en la memoria, el astronauta Buzz Aldrin parado junto a la bandera estadounidense que se colocó en la Luna. Warhol vuelve a este momento seminal a través de la técnica inventada por él mismo, la combinación de la fotografía y de la serigrafía. Deja un rastro de aquello que es lo más famoso.

Pero, hablemos de la fotografía sobre la que se basa Warhol, Buzz Aldrin es el segundo hombre en llegar a la Luna, sin embargo la cámara estaba en el pecho del primer hombre en llegar a la Luna y es así como esta imagen se vuelve referencial e histórica. Fue tomada con una cámara Hasselblad y es la imagen en la que se basa Warhol para hacer su obra Moonwalk. Para Warhol el momento televisivo más importante en la historia de la humanidad. El tema de Warhol era “la fama”, la televisión era el aparato por excelencia de creación de fama en el horizonte de la cultura americana. Esta foto, representa al atleta enmascarado que ganaba la competencia de la guerra fría, la gran carrera del poder sobre el mundo y sobre los mundos. El capitalismo fue el ganador.

¿Qué significa llegar a la Luna?. 1969 se puede ver como un año parteaguas. Es el clímax de la gran carrera espacial. Rusos versus norteamericanos por la supremacía del espacio. Es el momento histórico donde se comprueba que podemos llegar a otro planeta. Es bonito reconstruir las cosas que se lograron en esta carrera. Era una carrera de poder. Los rusos desde 1957 habían conquistado todas las marcas espaciales, el primer satélite, el Sputnik, el primer hombre en órbita, Yuri Gagarin, la primera caminata espacial, la primera mujer en el espacio. Los asesores científicos de Kennedy tenían que generar un meta lo suficientemente lejana y dificil para ganarle a los rusos: Llegar a la Luna.

La obra de arte: ¿cuál es?, ¿la fotografía del astronauta o la serigrafía?.Quién es el artista, Warhol, Armstrong o quizá, John F Kennedy que es el que da el discurso en Rice University en 1961: “Elegimos ir a la Luna” o quizá el asesor de Kennedy, Ted Sorensen, el escritor del discurso, que escribe uno de los textos más importantes de la historia del espacio.

“Hasta el momento no hay luchas, prejuicios ni conflictos nacionales en el espacio ultraterrestre. Sus peligros son hostiles para todos nosotros. Su conquista merece lo mejor de toda la humanidad, y es posible que su oportunidad de cooperación pacífica nunca vuelva a presentarse. Pero ¿por qué, dicen algunos, la luna? ¿Por qué elegir esto como nuestro objetivo? Y bien podrían preguntarse por qué escalar la montaña más alta. ¿Por qué, hace 35 años, volar por el Atlántico? ¿Por qué Rice juega contra Texas? Nosotros elegimos ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque esa meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer y otro que pretendemos ganar, y los demás también.”

Para mí lo interesante es que la energía de estas tres piezas son la suma de las mismas. El discurso de Kennedy es una obra de poética, la fotografía de Armstrong es una joya, la serigrafía de Warhol, suma todos los elementos y genera una síntesis de todo lo imaginario. Una gran historia en una sola obra. Para llegar a esa imagen tuvieron que pasar muchas cosas en 10 años, la carrera espacial, cada grano de arena con grandes cargas de energía, y la obra de Warhol es la suma de un todo.

El presente artículo ha sido publicado simultáneamente en: Revistadesubastas.com y en el periódico PLAZA DE ARMAS de Querétaro

LETRAS

Cuando uno ama su Arte, ningún servicio parece demasiado penoso.

Tal es nuestra premisa. Este cuento sacará de ella una conclusión y mostrará al mismo tiempo que la premisa es incorrecta. Eso será una novedad en el campo de la lógica, y una hazaña más vieja que la Gran Muralla China en el arte de contar historias.

Joe Larrabee salió de las llanuras del Medio Oeste desbordando genio para el arte pictórico. A la edad de seis años hizo un dibujo de la bomba de agua de la ciudad, incluyendo a un prominente ciudadano que pasaba descuidadamente por allí. Esta hazaña artística fue enmarcada y expuesta en la vitrina de la farmacia junto a una mazorca de maíz con un número non de hileras de granos. A los veinte, Joe partió para Nueva York, su corbata agitada por el viento y un humilde capital bien ceñido al cuerpo.

Delia Caruthers hacía cosas en seis octavas tan promisoriamente, en un pueblecito de pinos del Sur, que sus parientes contribuyeron con lo suficiente para que pudiera ir “al Norte” y “terminar”. No pudieron ver cómo… pero ésa es nuestra historia.

Joe y Delia se conocieron en un atelier donde se habían reunido estudiantes de arte y de música para discutir sobre el claroscuro, Wagner, las obras de Rembrandt, pintura, Waldteufel, el empapelado de las paredes, Chopin, Oolong.

Joe y Delia se enamoraron el uno del otro, o cada uno del otro, como el lector lo prefiera, y se casaron al poco tiempo… porque (véase más arriba) cuando uno ama su Arte ningún servicio parece demasiado penoso.

El señor y la señora Larrabee instalaron su hogar en un departamento. Era un departamento solitario… algo así como el la sostenido en el extremo izquierdo del teclado. Y se sentían felices porque tenían su Arte y se tenían el uno al otro. Y mi demanda al joven rico es: vende todo lo que tengas y díselo al pobre… conserje, por el privilegio de vivir en un departamento con tu Arte y tu Delia.

Los que viven en departamentos estarán de acuerdo conmigo en que la suya es la única felicidad auténtica. Si un hogar es feliz, no importa su pequeñez; tanto da que el tocador se derrumbe y se transforme en una mesa de billar, que la repisa de la chimenea se convierta en un aparato de gimnasia, el escritorio en un alcoba para huéspedes y el lavabo en un piano vertical. Tanto da que las cuatro paredes se junten si les place, con tal de que usted y su Delia estén entre ellas. Pero si el hogar es del tipo opuesto, no importa que sea ancho y largo: el lector puede entrar por la Puerta de oro de San Francisco, colgar su sombrero en el Cabo Hatteras, su capa en el Cabo de Hornos y salir por el Labrador.

Joe pintaba en la clase del Gran Maestro… cuya fama habrá llegado ya al conocimiento del lector… Sus honorarios son elevados y sus lecciones fáciles; su fácil elevación* lo ha hecho célebre. Delia estudiaba con Rosentock: el lector ya también conocerá su bien ganada reputación como perturbador del teclado.

Joe y Delia fueron felices mientras les duró el dinero. Lo mismo sucede con todos… pero no deseo ser cínico. Sus objetivos eran claros y definidos: muy pronto Joe sería capaz de pintar cuadros que viejos caballeros de finas patillas y gruesas carteras se disputarían a guantadas en su estudio. Delia debía familiarizarse con la música y luego mostrarse desdeñosa con ella; a tal extremo que, cuando las plateas de la orquesta y los palcos estuvieran sin vender, pudiera negarse a salir al escenario, por tener dolor de garganta y langosta en un reservado de restaurante.

Pero lo mejor, en mi opinión, era la vida hogareña en el pequeño departamento: las vehementes y animadas conversaciones después de la jornada de estudio, las acogedoras cenas y los refrescantes y ligeros desayunos, el intercambio de ambiciones —ambiciones entretejidas con las del otro, ya que de lo contrario serían inconcebibles—, la ayuda e inspiración mutuas y —perdóneseme la procacidad—, las aceitunas rellenas y los emparedados de queso a las once de la noche.

Pero conforme pasó el tiempo el Arte arrió banderas. Eso ocurre a veces, aunque no haya una guardia encargada de hacerlo. Todo salía y nada entraba, como dice el vulgo. Faltaba el dinero para pagarle al Señor Maestro y a Herr Rosentock. Cuando uno ama su Arte, ningún servicio parece ser demasiado duro. Por lo tanto, Delia anunció que daría lecciones de música para surtir la olla.

Durante dos o tres días salió a buscar alumnos. Una noche volvió a casa, exaltada y triunfante.

—Joe, querido …dijo alegremente…, tengo una alumna. ¡Y qué alumna tan encantadora! Es la hija del general… del general A. B. Pinkney… de la calle 71. ¡Qué casa más espléndida, Joe! ¡Si vieras la puerta de entrada!— Yo diría que es de estilo bizantino. ¡Y el interior! ¡Oh, Joe, nunca he visto algo semejante. Mi alumna es hija del general, Clementina. Ya siento aprecio por ella. Es un ser delicado. Y viste siempre de blanco. ¡Y qué modales tan encantadores y sencillos! Apenas tiene dieciocho años. Le voy a dar tres lecciones semanales. ¡Imagínate, Joe! ¡Cinco dólares la lección! Pero eso no me importa; porque cuando haya conseguido dos o tres alumnos más, podré reanudar mis lecciones con Herr Rosentock. Vamos, no quiero ver más esa arruga entre tus cejas, querido; cenemos algo sabroso.

—Eso está muy bien en lo que a ti se refiere, Delia…dijo Joe, abriendo una lata de arvejas con un cuchillo de trinchar y una pequeña hacha—. Pero… ¿y yo? ¿Crees que permitiré que te esfuerces ganando dinero mientras yo coqueteo con las regiones del arte superior? ¡No, te lo juro por los huesos de Benvenuto Cellini! Quizá podría vender periódicos o empedrar las calles y traer un par de dólares.

Delia se acercó y se le colgó del cuello.

—Querido Joe, eres un bobo. Debes continuar con tus estudios. Lo que te dije no significa que haya abandonado mi música o que me dedique a otra cosa. Mientras enseño, aprendo. Siempre estoy con mi música. Y podemos vivir tan felices como millonarios con quince dólares semanales. No debes pensar siquiera en abandonar al Señor Maestro.

—Está bien —dijo Joe, tendiendo la mano hacia el platillo azul de las verduras—. Es que me duele que des lecciones. Eso no es Arte. Pero eres adorable al aceptar hacerlo.

—Cuando uno ama su Arte, ningún servicio le parece demasiado penoso —dijo Delia.

—El Maestro elogió el cielo de ese boceto que hice en el parque—contó Joe—. Y Tinkle me autorizó a colgar dos cuadros en su escaparate. Quizá venda uno si lo ve el tipo adecuado de imbécil con dinero.

—Estoy segura que lo venderás —dijo Delia, dulcemente—. Y ahora, demos gracias. A Dios por el general Pinkney y por este asado de ternera.

Durante toda la semana siguiente los Larrabee se desayunaron temprano. Joe estaba entusiasmado por unos bocetos con efectos matinales que pintaba en Central Park, y Delia lo mandaba para allá desayunado, mimado, elogiado y besado a las siete de la mañana. El Arte es un absorbente seductor. Por lo regular, Joe volvía a casa a las siete de la tarde.

Al terminar la semana, Delia, con reservado y lánguido orgullo, arrojó victoriosamente tres billetes de cinco dólares sobre la mesa de dos por tres decímetros que ocupaba el centro de la sala de dos por tres metros del departamento.

—En ocasiones, Clementina me desespera —dijo, mostrando cierta flojera—. Temo que no practica lo suficiente y tengo que repetirle las mismas cosas con frecuencia… Además, siempre viste totalmente de blanco y eso resulta monótono. ¡Pero el general Pinkney es un viejo encantador! Ojalá pudieras conocerlo, Joe. A veces entra cuando estoy con Clementina en el piano. Es viudo, ¿sabes? Y se queda parado allí, acariciándose la piocha blanca. ¿Y cómo van las corcheas y las semicorcheas?, pregunta siempre. ¡Si vieras el revestimiento de madera de la sala, Joe! ¡Y los cortineros! ¡Y Clementina tiene una tosecilla tan cómica! Espero que sea más sana de lo que parece. ¡Oh, me estoy encariñando con ella! ¡Es tan gentil y tan educada! El hermano del general Pinkney fue embajador en Bolivia.

Entonces Joe, con los aires de un Montecristo, sacó un billete de diez dólares, otro de cinco, otros de dos y otro de uno —todos de valor legal y corriente— y los depositó junto a las ganancias de Delia.

—He vendido la acuarela del obelisco a un individuo de Peoria ** —dijo, con tono avasallador.

—Déjate de bromas —dijo Delia—. ¿De Peoria, nada menos?

—Como lo oyes. Ojalá lo hubieras visto, Delia. Un hombre gordo de bufanda de lana y que usaba una pluma de pájaro como palillo de dientes. Vio el boceto expuesto en el escaparate de Tinkle y por un momento creyó que era un molino de viento. Pero se portó bien y lo compró de todos modos. Y me encargó otro: un óleo de la estación de carga de Lackawanna. Quiere llevárselo. ¡Lecciones de música! Oh, creo que aun en eso está el Arte.

—¡Cuánto me alegro de que hayas seguido trabajando en tus cuadros! —dijo Delia, de todo corazón—. Estás destinado a vencer, querido. ¡Treinta y tres dólares! Nunca tuvimos tanto dinero para gastar. Esta noche cenaremos ostras.

—Y filete miñón con champiñones —dijo Joe—. ¿Dónde está el tenedor para las aceitunas?

El sábado siguiente por la noche, Joe fue el primero en llegar al departamento. Extendió sus dieciocho dólares sobre la mesa de la sala y lavó lo que parecía ser una notoria cantidad de pintura oscura de sus manos. Media hora después llegó Delia, con la mano derecha envuelta en una masa informe de tiras y vendajes.

—¿Qué te ha sucedido? —preguntó Joe, después de los saludos usuales.

Delia se echó a reír, pero sin mucha alegría.

—Clementina insistió en comer una tostada con queso y cerveza después de la lección —explicó—. Es una niña tan extraña… ¡Tostadas con queso y cerveza a las cinco de la tarde! ¡Imagínate! El general estaba allí. ¡Lo hubieras visto correr en busca del tostador, Joe, como si no hubiera una sola criada en toda la casa! Sé que la salud de Clementina es delicada. ¡Es tan nerviosa! Al tomar la tostada dejó caer buena parte de ella, hirviendo aún, sobre mi mano y mi muñeca. Me dolió horriblemente, Joe. ¡La pobrecita se apenó tanto! Pero el general Pinkney… ¡Joe, el viejo enloqueció! Se precipitó al piso de abajo y mandó a alguien —al hombre que atendía la caldera o no sé a quién del sótano— a una farmacia, para que trajera un poco de ungüento y vendajes. Ahora ya no me duele tanto.

—¿Qué es esto? —preguntó Joe, tomándole con ternura la mano a Delia y tirando de una hebras blancas que estaban debajo de los vendajes.

—Es algo blando que tenía ungüento encima —dijo Delia—. Oh, Joe… ¿Vendiste otro boceto?

Había visto el dinero encima de la mesa.

—¿Qué si lo vendí? —replicó Joe. Pregúntaselo al hombre de Peoria… Hoy tuvo su estación de carga y aunque no está seguro aún, es probable que me pida otro paisaje y una vista del Hudson. ¿A qué hora de la tarde te quemaste la mano, Delia?

—Creo que eran las cinco —respondió quejumbrosamente—. La plancha… quiero decir, la tostada, fue retirada del fuego a esa hora. Valía la pena ver al general Pinkney, Joe, cuando…

—¿Qué has estado haciendo durante estas dos últimas dos semanas, Delia? —quiso saber él.

Delia afrontó valerosamente la situación durante unos instantes, con ojos llenos de amor y obstinación y murmuró un par de frases vagas sobre el general Pinkney; pero, al fin, bajó la cabeza y brotaron las lágrimas y la verdad.

—No conseguía alumnos —confesó—.Y no podía soportar la idea de que abandonaras tus lecciones. Por eso conseguí trabajo como planchadora de camisas en esa lavandería de la Calle 24. Y creo que inventé muy bien al general Pinkney y a Clementina, ¿verdad, Joe? Y cuando una muchacha de la lavandería, esta tarde, apoyó una plancha caliente sobre mi mano, dediqué todo el trayecto hasta aquí en inventar esa historia de la tostada. No estás enojado, ¿verdad, Joe? Si yo no hubiera conseguido ese trabajo, tú no habrías podido venderle tus bocetos al hombre de Peoria.

—No era de Peoria —dijo Joe, lentamente.

—Bueno, igual da. ¡Qué inteligente eres, Joe! Pero… bésame, Joe … Y… ¿qué te hizo sospechar que yo no daba lecciones de música a ninguna Clementina?

—No sospeché nada hasta esta noche —respondió él—. Y no habría sospechado nunca. Pero esta tarde mandé desde el cuarto de máquinas esa estopa y ese ungüento para una muchacha que se había quemado la mano con una plancha en el piso de arriba. He estado alimentando la caldera de esa lavandería durante las últimas dos semanas.

—De manera que tú no…

—Tanto mi comprador de Peoria como el general Pinkney son creaciones del mismo arte —dijo Joe—. Pero es un arte que no llamaría música ni pintura.

Y entonces ambos se echaron a reír y Joe comenzó:

…Cuando uno ama su Arte, ningún servicio parece…

Pero Delia lo interrumpió, poniéndole la mano sobre los labios.

—No —dijo—. Di solamente: “Cuando uno ama”.

*Juego de palabras intraducible: High: elevado; Light: fácil, ligero; Highlights: Hechos notables, acontecimientos sobresalientes (Nota del traductor)

**Ciudad de Illinois, considerada en el folklore popular americano como la quintaesencia de los Estados Unidos, y por ende, sus habitantes, el americano típico (N. del T.)

O. Henry. Trece cuentos. La nave de los locos. Premiá Editora, 1988

FOTO

Por Juan José Díaz Infante

Hace unos días leí un artículo de Ulises Castellanos en la Silla Rota sobre una reunión que ha generado el Centro de la Imagen para tratar de organizar una bienal de fotografía para el año entrante en una especie de consenso entre el Centro de la Imagen y la comunidad.

Las bienales son eventos culturales que buscan la difusión del arte contemporáneo o la fotografía o el grabado o la serigrafía y son financiados y organizados por instituciones públicas en todo el mundo. La idea se tomó de imitar las Ferias Mundiales, la primera bienal de arte fue concebida en 1893 bajo el nombre de Bienal de Venecia

La primera Bienal de Fotografía en México se organiza en 1979. Desde entonces al día de hoy han pasado 45 años y resulta que todavía hay problemas de entender como para qué o cómo hay que hacer una bienal. La bienal de fotografía surge a partir de una serie de gestiones del Consejo Mexicano de Fotografía, de crear un espacio propio de la fotografía y de sacar la categoría de fotografía de la Bienal de Gráfica organizada por el INBA antes del 79.

Cualquier individuo, empresa o institución de 45 años de edad debería de tener claro su objetivo y su estrategia, su receta de éxito, su capacidad de medir el éxito, sin embargo la bienal de foto no es el caso. Aunque se pudiesen contar aciertos en estos cuarenta y cinco años, hay que revisar la suma, la línea del fondo, cómo suman los resultados. El indicador sin piedad pudiese ser, la casa de subastas López Morton. probablemente la líder en el mercado del arte en México. López Morton intentó hacer, hace unos años, un par de subastas exclusivas de fotografía con resultados muy menores. No salieron las ventas. Uno de los problemas de la falta de ventas, tuvo que ver con la presentación, el manejo de la obra y con la procedencia. En un resumen breve: falta de educación fotográfica, sobre todo porque, para el día de hoy, ya ha habido transiciones importantes de materiales, cámaras, procesos, etc. Desafortunadamente el conocimiento no se ha plasmado, ni transmitido, ni siquiera en tradición oral. Finalmente la subasta de fotografía se fusionó con la de gráfica. Un Deja Vu de 1978, es decir, es un retroceso. En 45 años de bienales no se le ha podido dar valor a la fotografía mexicana, ni siquiera dentro de México. Se genera la pregunta, para qué hacer una Bienal, si solamente obedece a intereses tan pequeños que son imperceptibles. No se puede culpar solamente al Consejo o a la Bienal de Fotografía o al Centro de la Imagen por la falta de horizonte de promover una construcción de valor, sin embargo estos procesos regenerativos tienen que empezar en algún lugar y generar una cultura de valor es un proceso que conviene a todos, las instituciones y la comunidad. Es entender cómo se genera riqueza.

Le Violon d’Ingres de Man Ray

La obra de Man Ray, que no necesariamente es de un purista de la fotografía, sino de un gran experimentador dadaísta, “Le Violon d’Ingres” (1924), se ha vendido por más de 12 millones de dólares, El segundo lugar lo tiene Edward Steichen, de 1904, The Flatiron. Luego siguen Cindy Sherman y Richard Prince con precios cercanos a los 4 millones de dólares. Las fotografías mexicanas, en casas de subasta extranjeras, en algunos casos como el de las “Rosas” de Tina Modotti que llega a los 500 mil dólares o la “” de Álvarez Bravo que, una impresión tamaño carta, se vende por 15 mil dólares.

Manuel Carrillo, en El Paso Texas, 1982. Smithsonian Inst.

Desde el inicio de las Bienales, estuvo claramente el tema de la fotografía, “la denuncia” como manera de tema perpetuo fotográfico re-mexicanisando lo mexicano. Recomiendo leer el texto “Crossover dreams” que Fernando Castro —fotógrafo, curador de fotografía latinoamericana en FotoFest y escritor peruano— escribe al respecto. Estaba mal vista la fotografía experimental. La cinco primeras Bienales fueron en los 80’s, como parte del Salón Nacional de Artes Plásticas, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Bellas Artes y con la colaboración del Consejo Mexicano de Fotografía. Hay que saber marcar este punto como un punto de quiebre en la fotografía mexicana, ya que el Consejo Mexicano de Fotografía tenía una aversión por el Club Fotográfico de México, un club de fotógrafos que tenía un edificio en la calle de Londres esquina con Insurgentes, donde había ocho pisos dedicados a la fotografía y era el club fotográfico más importante de Latinoamérica. Sostuve varias pláticas muy serias y tensas con Felipe Ehrenberg, quien formaba parte del Consejo Mexicano de Fotografía (un neólogo que no era fotógrafo) al respecto, de lo dañino que fue atacar y descalificar toda la fotografía excepto una, un ataque bestial sobre el Club Fotográfico de México, aquello se volvió una guerra de insultos que incluían a Manuel Carrillo versus el Consejo Mexicano de Fotografía. Manuel Carrillo defendía al Club Fotográfico de México como un lugar donde la fotografía era el lenguaje y tenía un proceso de formación y, además no molestaban a nadie. En cambio el Consejo era un lenguaje más político y menos fotográfico. Los inscritos al club, eran fotógrafos como Manuel Carrillo, Armando Salas Portugal o Enrique Segarra. Era un orgullo escuchar cómo don Manuel Carrillo platicaba su historia acerca de que el Club lo había salvado del alcoholismo y a los 50 años de edad, se volvió un fotógrafo famoso. Ernie Brooks, dueño de un museo de fotografía, director de la Escuela de Fotografía Brooks Institute en Santa Barbara hablaba de Manuel Carrillo y de Manuel Álvarez Bravo, y decía «Álvarez Bravo es mejor fotógrafo, pero Carrillo tiene mejores fotografías». Salas Portugal en aquel momento fue fundamental en el hecho de que Luis Barragán ganase el Premio Internacional de Arquitectura Pritzker en los 80’s. La arquitectura no viaja, viajan las fotografías. Hemos tenido hemorragias de imágenes perdidas, si entendemos que el archivo de Salas Portugal y Luis Barragán está en Italia en manos de personas a las que les queda claro la potencialidad de su valor y que esto es ignorado en México. A Koldo Chamorro, fotógrafo español, me tocó escucharlo decir, en una conferencia en el 2006, que «un artista verdadero, que tiene su propia energía, puede hacer arte con cualquier cosa, los artistas mediocres requieren de pedirle prestada la energía de la obra al tema».

Ansel Adams y Manuel Carrillo en Carmel, en la casa de Adams

Regresando a los 80’s, en aquella época Kodak, en los mundos de los rollos de película, el Ektachrome, el Kodachrome, los papeles a oscuras y el comprador de plata más importante en Torreón, ofrecía la única maestría en fotografía profesional en México. Se satanizó a Kodak como parte de la constante invasión yanqui. La maestría de fotografía en México se terminó cuando Kodak malinterpretó el mercado y no se subió al tren de la fotografía digital. El equipo de estudio y cámaras 4×5, primeras cámaras digitales Kodak, luces, que estaban en México, se donó al Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, por ahí del año 2000, que organizó por unos años un diplomado, que luego cancelaron “por no dar servicio a los alumnos”, todo se terminó en el 2006. Se perdió la maestría entre las grietas de la confusión.

Si hay algo que nos enseña la saga de Star Wars, es que no se debe de abandonar la educación de un Jedi a la mitad, para no caer del lado oscuro de la fuerza.

Manuel Alvarez Bravo, Juan José Gurrola y Nacho López

La educación se puede perder cuando se confunde la lógica. Yo jamás entendí la lógica de que en un coloquio de fotografía, también en los 80’s, los asistentes preferían escuchar a alguien como Juan José Gurrola, un excelente director de teatro, que a un fotógrafo de primera línea. A la revista Fotozoom, dirigida en aquella época por el escritor y poeta Ángel Cosmos, se le calificaba en público como “tibia y censuradora”, como si no fuera censurador sacar a un fotógrafo por ser de un “club”. Mientras Juan José Gurrola hablaba de literatura francesa. En aquellas épocas Victor Díaz y Juan Collignon en Guadalajara se ponen a hacer fotografía de color, Dye Transfer y se vuelve la colección más importante de fotografía a color en el mundo, todo un espectáculo ver 2000 fotografías de los principales fotógrafos internacionales y mexicanos, sin necesidad de legitimación del sistema. IIPA. International Institute of Photographic Authors, fundado en 1976 albergó una importante colección de obras de fotógrafos internacionales como Jay Maisel, Ryszard Horowitz, Pete Turner, Robert Vavra, Lucien Clergue, entre otros. Hoy la colección está en manos del museo de fotografía en Balboa Park en San Diego Ca. Vale la pena mencionar el proyecto de Música de Cámara que establece todo un proyecto de fotografía experimental mexicana en 1984. En el gran esquema, el hacer una fotografía preferente, y por ende incompleta, le ha generado daño a la fotografía en México, ya que puede haber una gran discusión sobre la importancia de una imagen u otra. Al final ese mimetismo de actitud a la política mexicana de buscar el beneficio solamente de un sector, ha dejado en el abandono grandes momentos de las imágenes mexicanas, imágenes perdidas y ha generado una educación visual vacante. Un ejemplo que no se puede evitar es el de Narciso Contreras, fotógrafo, premio Pulitzer, mexicano y al mismo tiempo al retocar una imagen quedo fuera de las agencias. La actitud profesional y una educación completa es fundamental.

La polémica imagen de Narciso Contreras

45 años después, no hay subasta, La historia de la foto analógica quedó incompleta, más bien mutilada, en resultado, la educación en la tecnología se vuelve una parcialidad solamente. El éxito se disfraza por número de likes o número de visitantes. Parecería que el parámetro de visitantes pudiese ser un indicador de éxito rotundo. Johny Knoxville solucionó ese dilema en MTV, probó en sí mismo gas pimienta, una pistola paralizante, una pistola 38 con un chaleco antibalas y así se generó “Jackass” la famosa serie de MTV que tiene millones de gentes que la ven y no es una Bienal de fotografía. La mercadotecnia tiene varios pilares que son el producto, el punto de venta, publicidad, empaque, distribución y producción. Por años he dicho que el éxito de los museos del mundo es el restaurante y la tienda de regalos. México insiste que los museos no merecen un restaurante o una tienda de regalos. Si no se toma en cuenta esto es la repetición de un error constante.

Conclusión

Hay un vacío en la discusión, una falta de conversación y lo que hay que hacer es generar esa conversación. Es esencial crear una educación profesional y formal de la fotografía mexicana en un mundo que lo exige. ¿Por qué no proponer que la fotografía mexicana de un Casasola o un Gabriel Figueroa pueda tener el mismo valor que la fotografía de Man Ray? Man Ray solía decir del cine que hay 5 minutos memorables en cualquier película, lo importante es saber ver esos 5 minutos, aprender a ver. Yo lo desdoblo a cualquiera de las artes, y en lo que se refiere a la fotografía diría que hay 5 fotos memorables de cualquier fotógrafo, lo importante es saber cuáles son.

NOTA

No fue posible incluir en este artículo imágenes de Armando Salas Portugal ya que los derechos son exclusivos de la Fundación de Federica Zanco.

El presente artículo ha sido publicado simultáneamente en: Revistadesubastas.com y en el periódico PLAZA DE ARMAS de Querétaro.

Agradecemos al autor la autorización para su publicación.

LETRAS

Bueno, mi 71.˚ año hay sido un año terriblemente productivo. Es probable que haya escrito más palabras este año que en cualquier otro año de mi vida. Y aunque el escritor es un mal juez de su propia obra, sigo pensando que mi escritura es tan buena como siempre; quiero decir, tan buena como la que he producido en mis buenos momentos. Este ordenador que empecé a utilizar el 18 de enero ha tenido mucho que ver con ello. Es sencillamente más fácil registrar las palabras, se transfieren más rápidamente desde el cerebro (o de donde quiera que salga esto) a los dedos, y de los dedos a la pantalla, donde se hacen visibles inmediatamente; nítidas y claras. No es la velocidad en sí misma, sino cómo todo va fluyendo: un río de palabras, y si las palabras son buenas, las dejas correr con soltura. Se acabó el papel carbón, se acabó el tener que volver a teclear los textos. Yo solía necesitar una noche para hacer el trabajo, y luego la siguiente para corregir los errores y los descuidos de la noche anterior. Las faltas de ortografía, los errores de tiempos verbales, etc., se pueden corregir ahora en el texto original, sin tener que volver a teclearlo todo, ni insertar fragmentos mi tachar cosas. A nadie le gusta leer un texto emborronado, ni siquiera al autor. Ya sé que todo esto debe sonar a tiquismiquis o a exceso de cuidado, pero no lo es; lo que hace es permitir que la fuerza o la suerte que puedas haber engendrado salga claramente a la superficie. Es un gran adelanto, la verdad, y si es así como se pierde el alma, me apunto ahora mismo.

Ha habido momentos malos. Recuerdo que una noche, después de teclear durante 4 horas largas o algo así, sentí que había tenido una asombrosa racha de suerte, y de repente —le di a alguna tecla— hubo un fogonazo de luz azul y las muchas páginas que llevaba escritas se esfumaron. Lo intenté todo para recuperarlas. Pero sencillamente habían desaparecido. Sí, lo tenía puesto en ‹‹Guardar todo››, pero no sirvió de nada. Aquello me había pasado otras veces, pero no con tantas páginas. Y podéis creerme: es una sensación infernal y horrible, cuando las páginas se desvanecen. Ahora que lo pienso, he perdido 3 o 4 páginas de mi novela en otras ocasiones. Un capítulo entero. Lo que hice esa vez fue simplemente volver a escribir todo el maldito capítulo. Cuando haces eso, pierdes algo, pequeñas brillanteces que no recuperas, pero también ganas algo, porque mientras reescribes te saltas algunas partes que no te convencían del todo, y añades otras partes que son mejores. ¿Y entonces? Bueno, en esos casos la noche se alarga mucho. Los pájaros empiezan a cantar. Tu mujer y los gatos creen que te has vuelto loco.

Consulté a algunos expertos informáticos sobre el ‹‹fogonazo azul››, pero ninguno de ellos supo decirme nada. He descubierto que la mayoría de los expertos informáticos no son muy expertos. Ocurren cosas inexplicables que sencillamente no vienen en el manual. Ahora que sé más de ordenadores creo que ya sé de algo que me hubiera permitido recuperar el trabajo que perdí en el ‹‹fogonazo azul››…

La peor noche fue cuando me senté al ordenador y se volvió completamente loco, y empezó a soltar bombazos, extraños ruidos a todo volumen, seguidos de momentos de oscuridad, una oscuridad de muerte, y luché y luché pero no pude hacer nada. Luego me fijé en algo que parecía un líquido, endurecido sobre la pantalla y alrededor de la ranura que hay junto al ‹‹cerebro››, la ranura por donde se insertan los disquetes. Uno de mis gatos había regado de semen mi máquina. Tuve que llevarla al taller. El técnico no estaba, y un vendedor retiró una porción del ‹‹cerebro››; un líquido amarillo le salpicó la camisa blanca, y gritó: ‹‹¡Semen de gato!›› Pobre tipo. Pobre tipo. Pero bueno, dejé allí el ordenador. No había nada en la garantía que cubriera el semen de gato. Prácticamente tuvieron que destripar el ‹‹cerebro››. Tardaron 8 días en arreglarlo. Durante ese tiempo volví a usar mi máquina de escribir. Era como intentar romper rocas con las manos. Tuve que aprender a mecanografiar desde cero otra vez. Tenía que emborracharme bien para hacer que aquello fluyera. Y, nuevamente, necesitaba una noche para escribir la primera versión y otra noche para corregirla. Pero me alegré de tener una máquina. Llevábamos 5 décadas juntos, y habíamos pasado muy buenos momentos. Cuando me devolvieron el ordenador me entristeció un poco volver a guardar la máquina de escribir en su rincón. Pero volví al ordenador y las palabras empezaron a volar como pájaros locos. Y ya no había fogonazos azules ni páginas que se esfumaban. La cosa iba mejor todavía. Esa ducha que le dio el gato a la máquina lo arregló todo. Sólo que ahora, cuando dejo el ordenador, lo cubro con una toalla grande de playa y cierro la puerta.

Si, ha sido mi año más productivo. El vino mejora si envejece en condiciones.

No estoy metido en ninguna competición con nadie, ni pienso en la inmortalidad; me importa un carajo todo eso. Es la ACCIÓN mientras estás vivo. La verja que se abre bajo el sol, los caballos que se abalanzan entre la luz, los jockeys, esos valientes diablillos con sus brillantes blusas de seda, yendo a por todas, corriendo a toda pastilla. La gloria está en el movimiento y en la osadía. Al carajo con la muerte. Es hoy y es hoy y es hoy. Sí.

CHARLES BUKOWSKI. El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Editorial Anagrama, Barcelona. 1998

Comentarios recientes